.png)

西表島・祖納「節祭」(2013年)

国指定重要無形民俗文化財である西表島の祖納「節祭」

沖縄県で沖縄本島に次いで2番目に大きな島、西表島。八重山の美しい海はもちろんのこと、マングローブに囲まれた川あり奥深い山ありと、アウトドアに事欠かないダイナミックな南国の自然が楽しめる島です。

島への空路はなく、玄関口となるのは大原港と上原港、2つの港。石垣港からそれぞれの港への定期船が出ています。上原港からバスで約20分、車窓から見えるのはジャングルを彷彿させるような風景を眺めていると祖納集落へ到着します。

伝承によると祖納集落は14世紀頃、大竹祖納堂儀佐が村立てしたと伝えられています。15世紀末には後に西表首里大屋子(いりおもてしゅりおおやこ)となる慶来慶田城用緒(けらいけだくすくようちょ)が現れ、祖納は西表島統治の中心的な位置を占めるようになりました。

「種を撒く種子取からはじまり、植えた苗が真っ白い強い根を張って土を掴んで若葉がたくさんついて豊作になるように祈るユニンガイ(世願い祭)、初穂刈のシコマ、喜びの豊年祭プリヨイ、そして一年間の一番最後の締めくくりとなるのが節祭です。

豊作を願い、無病息災、集落の繁栄を祈願する祖納最大の神行事で、500年以上の歴史を有するといわれています」

元公民館長で長年地謡を務められている那根操さん。

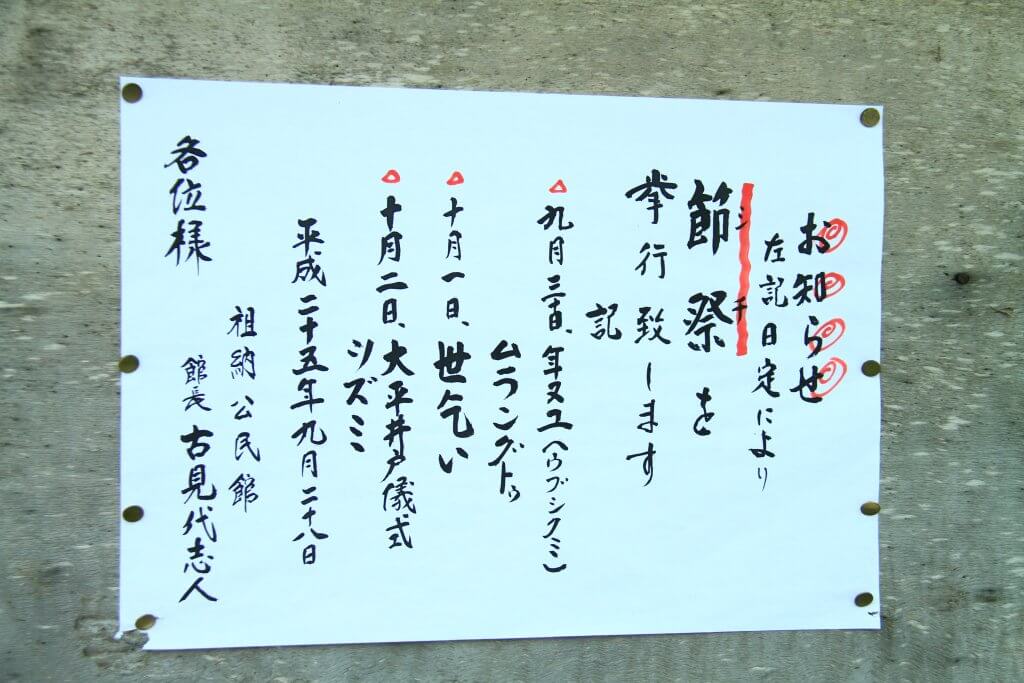

1991年国の重要無形民俗文化財に指定された節祭は、十干十二支の己亥から3日間にかけて行われます。

1日目が大晦日にあたる「トゥシヌユー」(年の夜)。

2日目が正月元旦にあたる「ユークイ」(正日)。節祭の中心となるユークイでは、無人島マルマボンサンを筆頭に島々が浮かぶ美しい景観の浜辺「前泊の浜」のことを「船元の御座」と呼び、世乞い行事が挙行されます。

3日目は「トゥズミ」(止め)と言って水恩感謝の儀ののち一連の行事を締め括る、というのが節祭の流れです。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

-1450x930.jpg)

_2025-1450x930.jpg)

この記事へのコメントはありません。